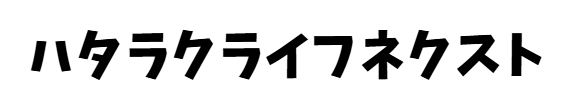

女性は、ライフステージごとに妊娠出産・結婚離婚・育児介護といろいろなイベントに左右されて自分のキャリアだけに向き合うことが非常に難しいです

また、女性ホルモンの変化によって、月経や婦人科系の疾患、更年期障害など自分自身の身体の変化によって思うように活躍できないこともあります

このような働くうえでぶつかる女性ならでは悩みについて、国家資格キャリアコンサルタントと産業カウンセラーの資格を持つSHIRO-MIKEが女性の悩みや自分らしく人生を選択して生きていくことについて解説していきます

この記事を書いた人

SHIRO-MIKE

SHIRO-MIKE女性の人生はキャリア・子育て・介護などで忙しくしているとあっという間に年月が流れてしまいますね

☑ 子育て中に契約社員→正社員に転職したシングルマザー

☑ その後、平社員から取締役へ

☑ 総務・経理・人事など管理部門に強み

☑ 1,000人以上の管理部門採用の面接をおこなう

☑ 国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー

さらに詳しい内容はコチラ → what’s SHIRO-MIKE

女性の年齢とライフステージ

社会は『昭和モデルから令和モデル』へ、でも女性の身体では辛いことも

令和5年男女共同参画白書では、「昭和モデルから令和モデルへ切り替えるとき」であるとしています

昭和モデル「男性は仕事、女性は家庭」

令和モデル「全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍できる社会」

では、どんな変化があったのか具体的に見てみましょう

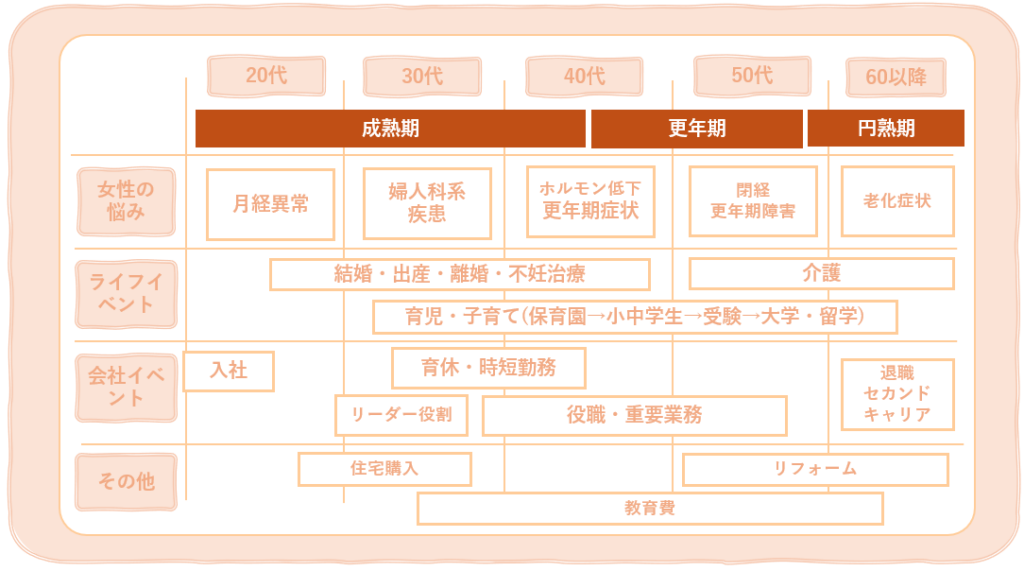

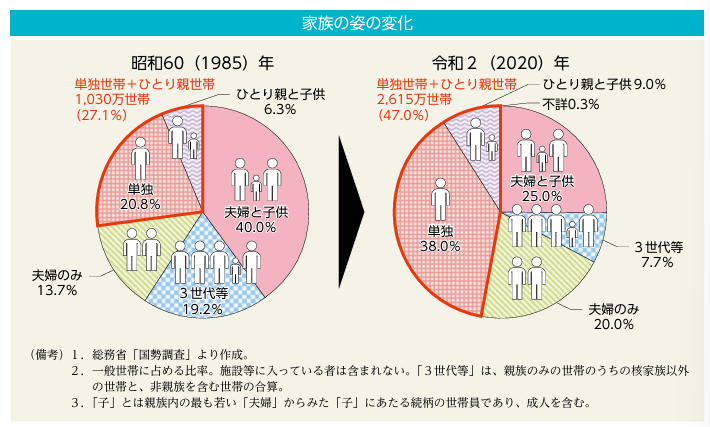

社会の変化①単独世帯の増加→世帯での働き手が1人

単独世帯とひとり親世帯の合計を1985年と2020年で比べると約2.5倍も増加、全体で47%の世帯で1人だけの働き手の世帯となり、男女性別かかわらず生計を立てる世帯が増えました

社会の変化②若い世代で家庭と仕事の両立を望む人の割合が上昇

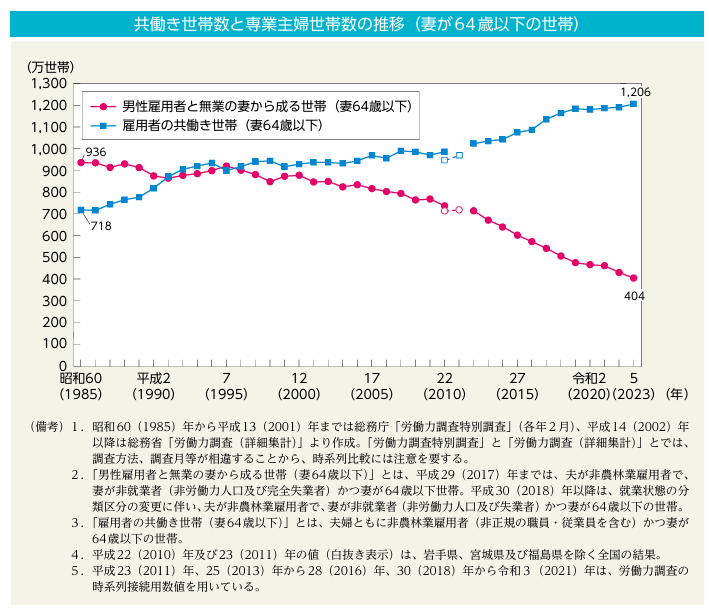

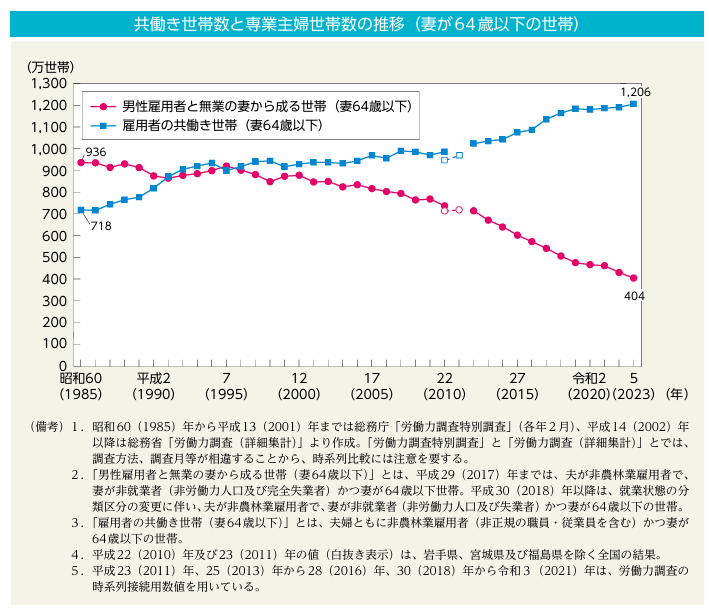

夫婦世帯も専業主婦の世帯はどんどん減って、共働き世帯が専業主婦世帯と約3倍もの差がつくようになっています

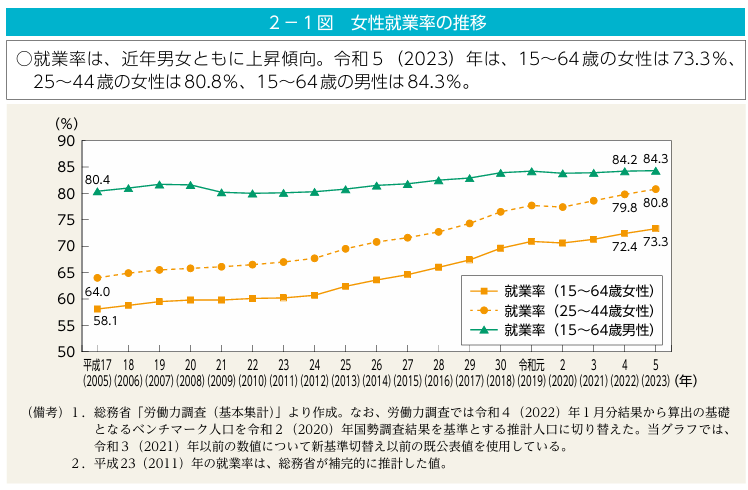

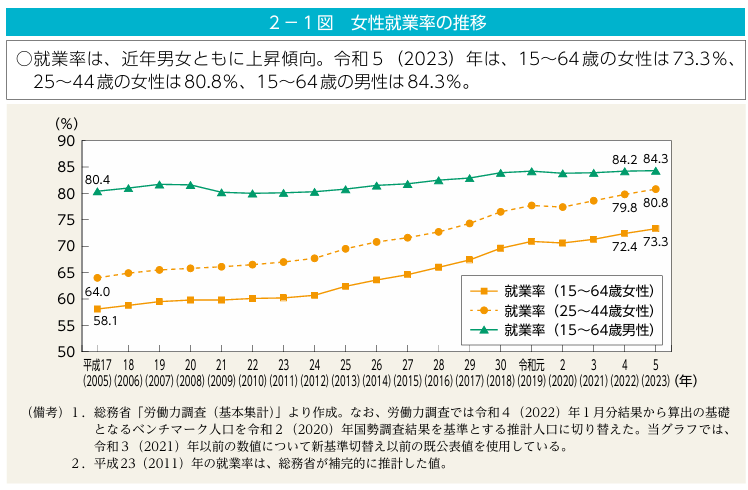

社会の変化③女性就業率の増加

単身世帯や共働き世帯が増加することで女性就業率が年々増加しました

25歳から44歳の女性で見れば令和5年で80%を突破、男性の就業率84.3%に近づいている状況です

それでも職場環境は依然として男性中心の時代のままのところも多い

家庭でも仕事でも活躍できる、なりたい自分のために働けるというのは女性としてはうれしいことですが、女性はどうしてもホルモンの影響で心身に大きな体調変化が起きてしまい、男性に比べて不調を抱えながら日常生活を送っていることが多いのも事実です

令和6年男女共同参画白書では、女性の就業者数が増加し、女性の登用拡大を目指しているにもかかわらず、労働環境及び職場における健康支援について、依然として労働者が男性中心であった時代のままとなっていると、女性のキャリア継続の障壁の1つとなってしまう可能性があるという課題を上げ、

女性が持続的に活躍していくためには、まずは健康であること、健康課題と上手に付き合っていくことが必要としています

女性のライフイベントは、結婚・出産・育児・介護・お金とどの年代でも忙しく悩みも尽きないのに、常に女性特有の身体の不調・変調に悩まされてしまいます

多くの会社ではまだまだ働きやすい環境ではないのが現状なのではと感じます

SHIRO-MIKEは子どもが大きくなった今でも出産の後遺症で身体が思うようになりません。。女性は本当に大変ですよね

女性特有の身体の不調・悩み

月経異常や婦人科系疾患などによる不調・悩み

月経困難症

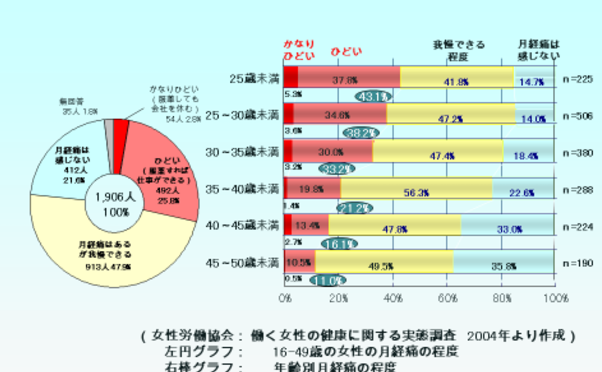

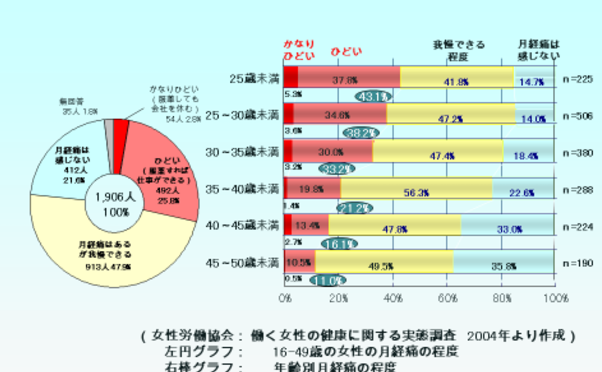

月経痛に悩まされている女性は多いですよね

日本産婦人科医会HPに女性労働協会の調査が紹介されており、月経困難症は生殖年齢の25%以上に認められ、若年女性ほど症状かひどいという結果になっています

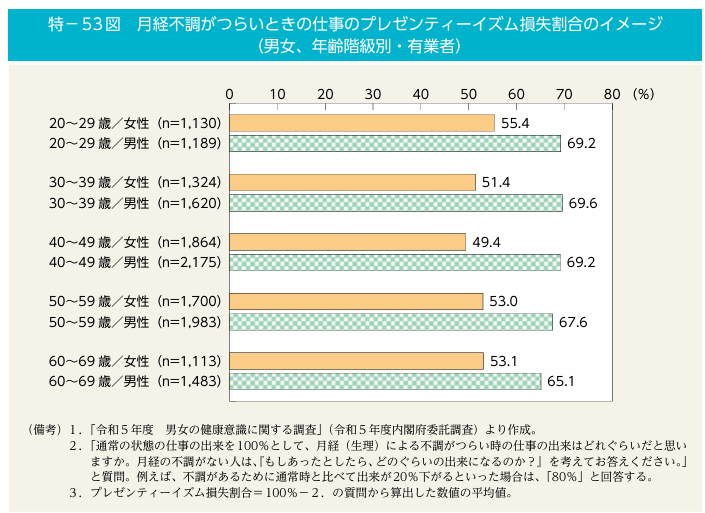

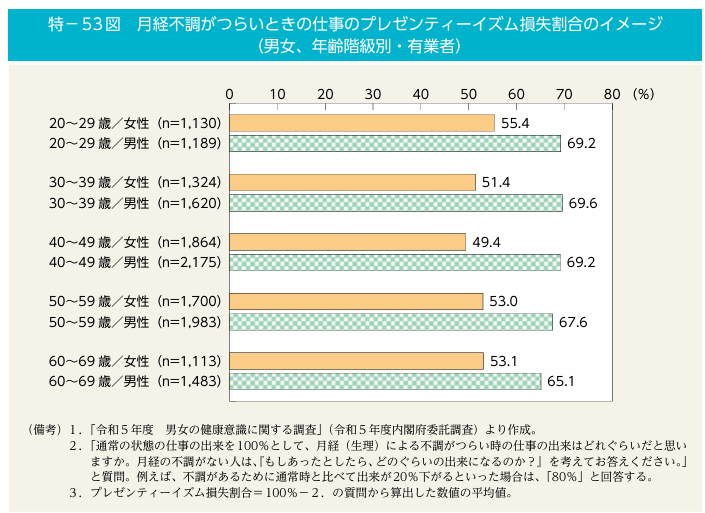

女性は月経のツラさを感じながら仕事をしている時、いつものパフォーマンスを出すのが難しいなと感じている人も多いと思います

下図の通り、調査では、男性のイメージでは女性よりも月経時のパフォーマンス低下の影響はないと考えているようです、ただ、男性も月経痛時はパフォーマンスが低下するということに一定の理解があったのだなという感想も同時に持ちました

なんと現代の女性の月経回数は100年前の約9倍

女性の一生で月経になる回数は、100年前は約50回だったのが、現在は11歳ころに初経を迎えて51歳前後に閉経を迎えるまでの間に約450回も月経を迎えることになるので、9倍もの回数となっています

女性は月経のたびに女性ホルモンであるエストロゲンが放出するので、昔に比べて女性特有の病気を引き起こすリスクも高まっているといえます

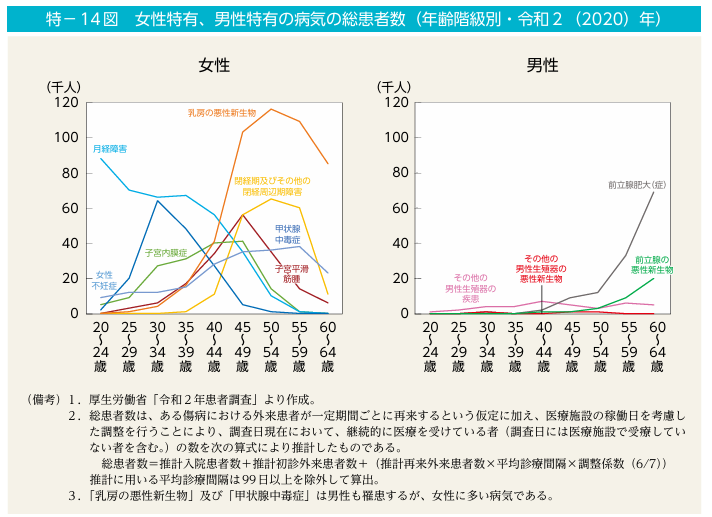

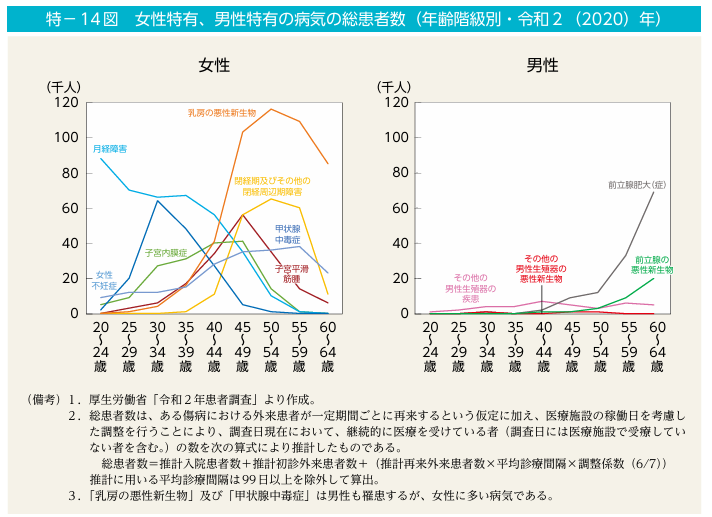

婦人科系疾患

婦人科系疾患は年齢によらず罹患する可能性があるものの、年齢を重ねればその可能性も高くなるのが実際です

非常に高い確率で発生する可能性があり、女性を悩ますことになります

SHIRO-MIKEも20代の時に、異常に疲れるなと思っていろいろな科を回って受診したところ、卵巣腫瘍が見つかったことがあります

| 主な婦人科系疾患 | 主な内容 |

|---|---|

| 子宮頸がん | 女性生殖器の中では子宮体がんに次いで2番目に頻度の高い疾患、好発年齢は30歳から40歳代だが進行がんは60歳代以降で多くなる |

| 子宮体がん | 子宮体がんの患者の90%に不正性器出血がある、不正性器出血が長く続く場合や、閉経後に出血がみられる場合などは婦人科で診てもらうことが重要 |

| 卵巣腫瘍 | 卵巣腫瘍は、一般に腫瘍が小さい場合は無症状のことが多い、良性腫瘍・境界悪性腫瘍・悪性腫瘍がある |

| 子宮内膜症 | 女性10人に1人がかかるよくある病気、子宮内膜症になると月経痛がひどくなることがわかっているので、月経痛を放置せず婦人科へ受診が必要 |

| 子宮筋腫 | 子宮を構成している平滑筋という筋肉組織由来の良性腫瘍で、比較的若い方から閉経後の方まで高頻度に見られる疾患 |

| 乳がん | 乳がんは女性が患うがんの中で最も多いがん、診断のきっかけは乳房腫瘤(しゅりゅう:胸のしこり)のほか、乳頭・乳輪部の湿疹やただれ、乳頭異常分泌、乳房皮膚のくぼみなどが知られている |

参考: 公益社団法人日本婦人科腫瘍学会、国立がん研究センター

閉経・更年期障害

40代後半から女性ホルモンが急激に減少することで、いままで起きなかったような身体の変化を実感しはじめます

ただし、更年期障害に対する職場の理解というのはまだまだ浸透していないのが実情ではないかと思います

更年期障害とは

「閉経」とは、卵巣の活動性が次第に消失し、ついに月経が永久に停止した状態をいいます。月経が来ない状態が12か月以上続いた時に、1年前を振り返って閉経としています。日本人の平均閉経年齢は約50歳ですが、個人差が大きく、早い人では40歳台前半、遅い人では50歳台後半に閉経を迎えます。

閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた10年間を「更年期」といいます。更年期に現れるさまざまな症状の中で他の病気に伴わないものを「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障を来す状態を「更年期障害」と言います。

公益社団法人日本産科婦人科学会HPより

更年期障害の主な症状

更年期障害は人によって程度も違えば症状もさまざま発症します

- 身体のほてり

- 汗をかきやすい

- 寝つきが悪い、眠りが浅い

- 手足の冷え

- 息切れ、動機

- 怒りやすい、すぐにイライラする

- 気分が落ち込みやすい、憂鬱になる

- 頭痛・めまい

- 疲れやすさ

- 肩こり、腰痛

- 手足の痛み

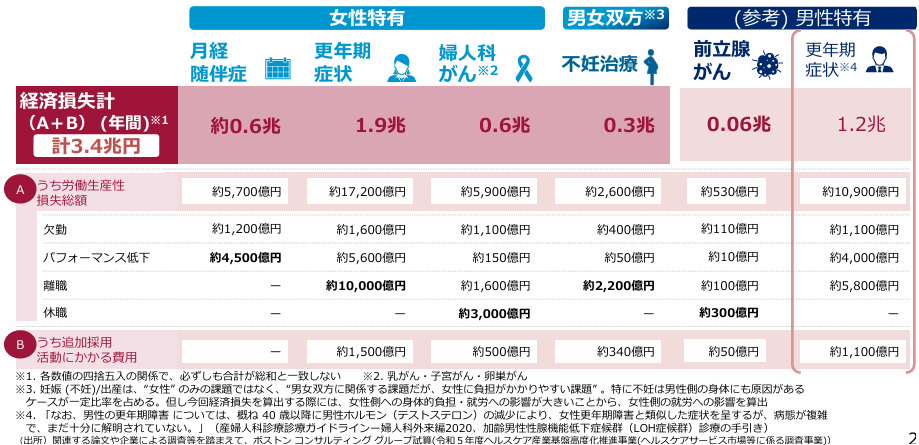

更年期障害による経済的損失

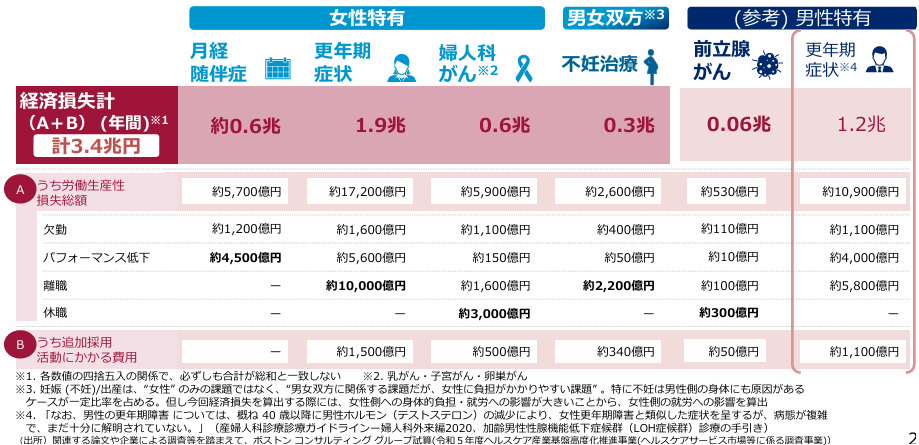

経済産業省ヘルスケア産業課の令和6年「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」では、更年期障害だけでなく、女性特有の健康課題について記載されていますが、中でも更年期症状の経済損失が約1.9兆円と、一番損失を多く試算しています

女性の老化現象

老化現象はさまざまなことが起きますが、ここでは骨粗鬆症について説明します

骨粗鬆症とは、骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です

骨量が減る原因としては、閉経による女性ホルモンの欠乏もありますが、カルシウムの摂取不足など、今まで仕事や子育てで自分を労わってこれなかったかもしれませんが、食事や運動などによる健康管理が非常に重要になります

下記する「除去できる危険因子」を早期に取り除くことが必要となります

除去できない危険因子

・加齢

・女性

・人種

・家族歴

・遅い初潮

・早期閉経

・過去の骨折

除去できる危険因子

・カルシウム不足

・ビタミンD不足

・ビタミンK不足

・リンの過剰摂取

・食塩の過剰摂取

・極端な食事制限(ダイエット)

・運動不足

・日照不足

・喫煙

・過度の飲酒

・多量のコーヒー

参考: 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

女性のライフイベントと働き方への影響

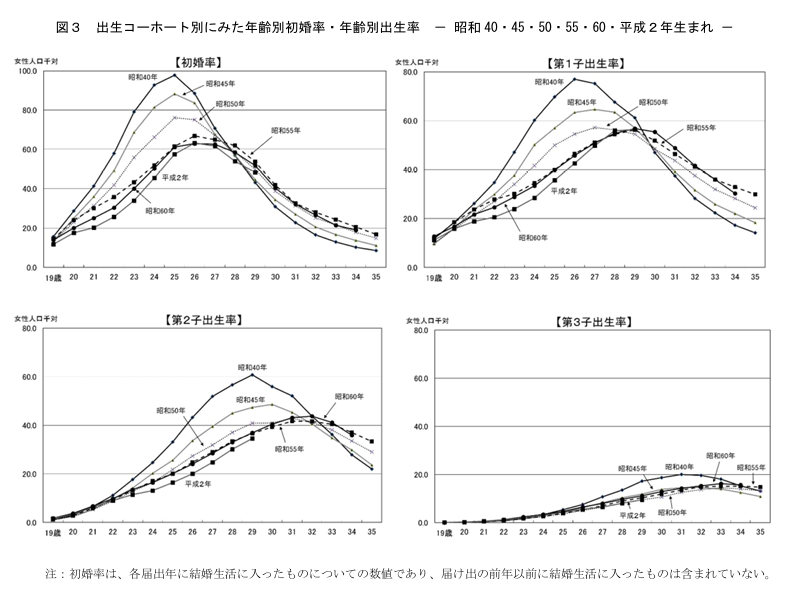

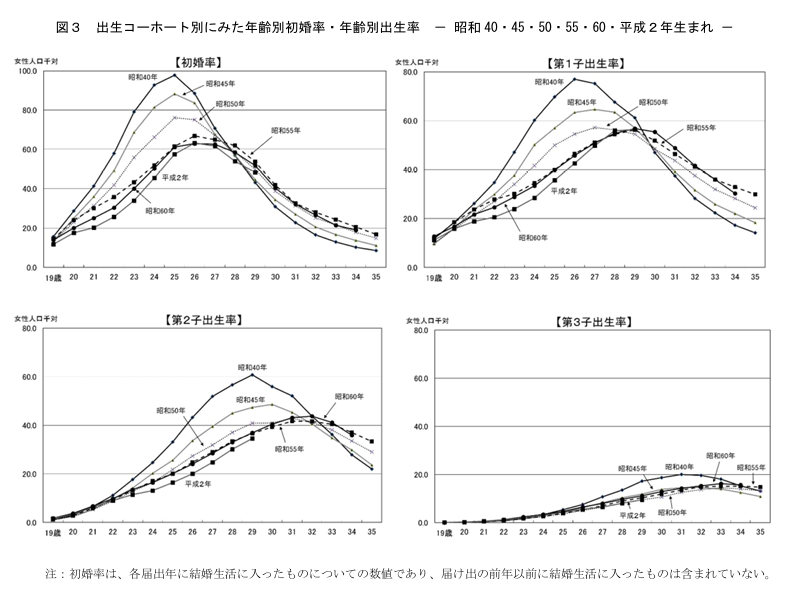

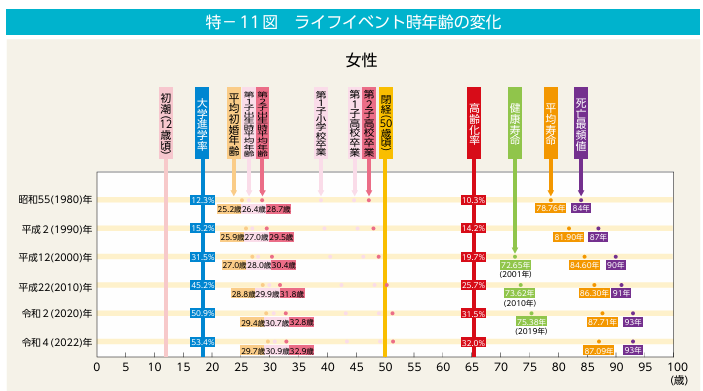

結婚・出産の年齢と働き方の変化

女性は結婚後も変わらず働く人が大半

以前に比べると結婚する年齢が遅くなり、20代後半が一番多くなっています

離婚時、離婚後の状況

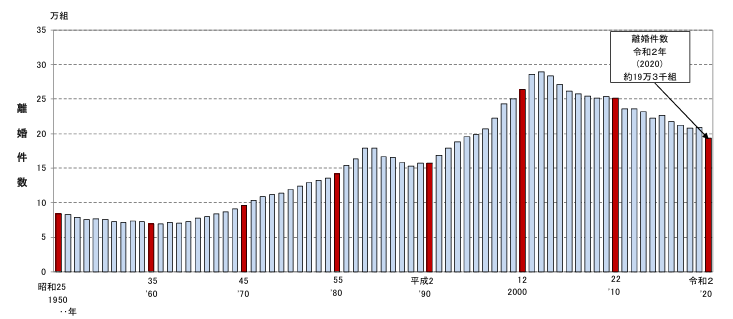

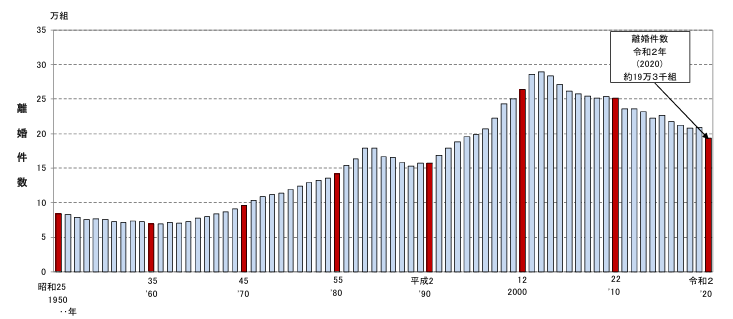

離婚の数・離婚時の年齢推移

離婚数は平成14年に約29万組に上ったもののその後減少傾向(ただし婚姻数も同じように減少)

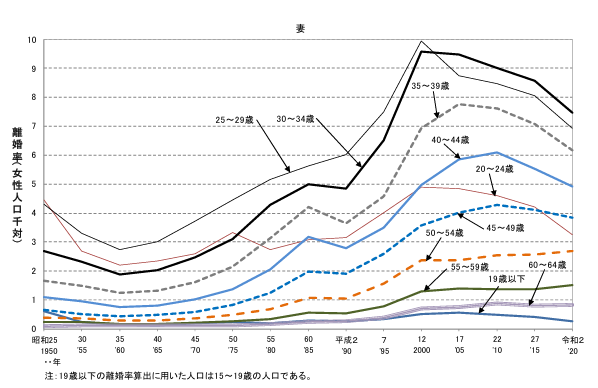

年齢別の離婚率はほとんどの年齢層で上昇している

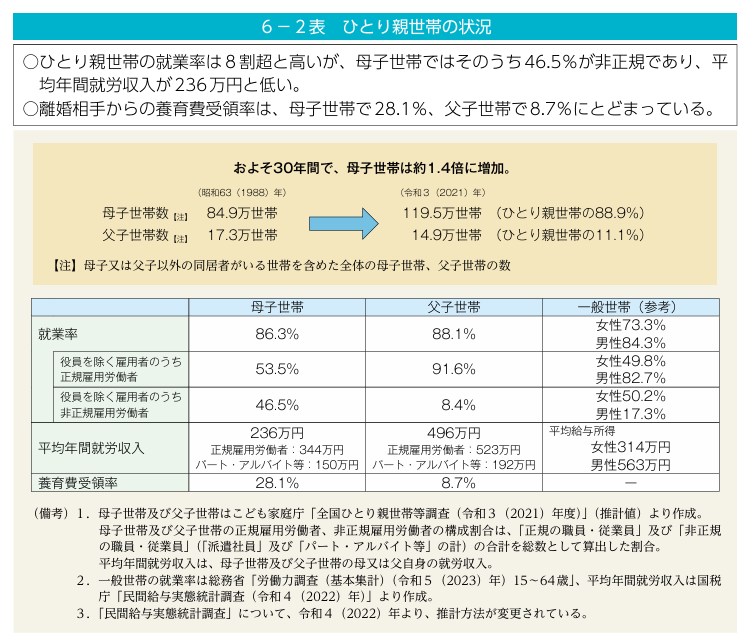

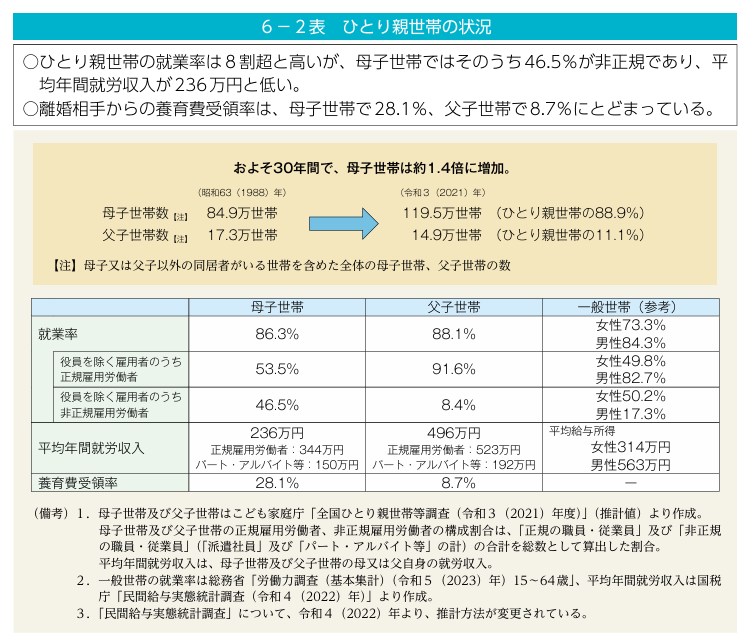

ひとり親世帯の貧困

母子世帯では非正規雇用の割合も高く、年間就労年収が父子世帯よりも低い

私も離婚を考えた時の年収は契約社員で約240万円、正社員になった初年度は360万円でした

子ども2人の子育てするには厳しいにゃ

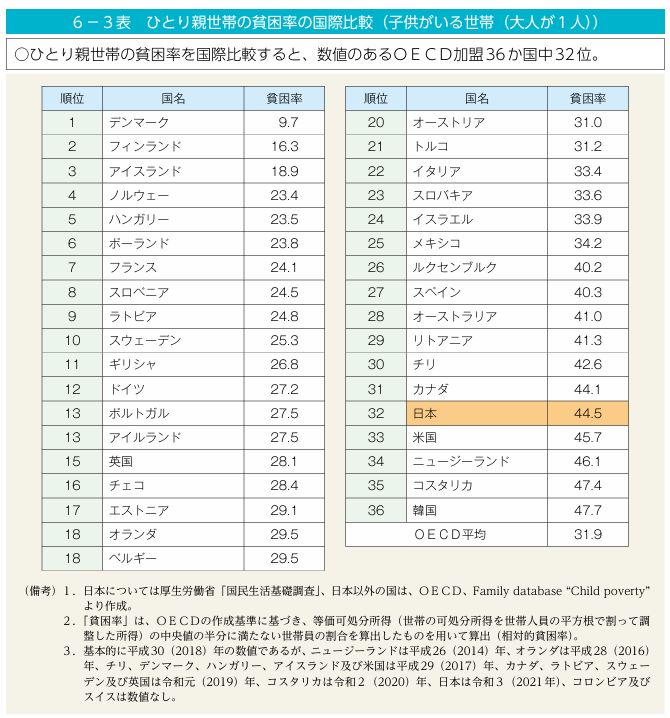

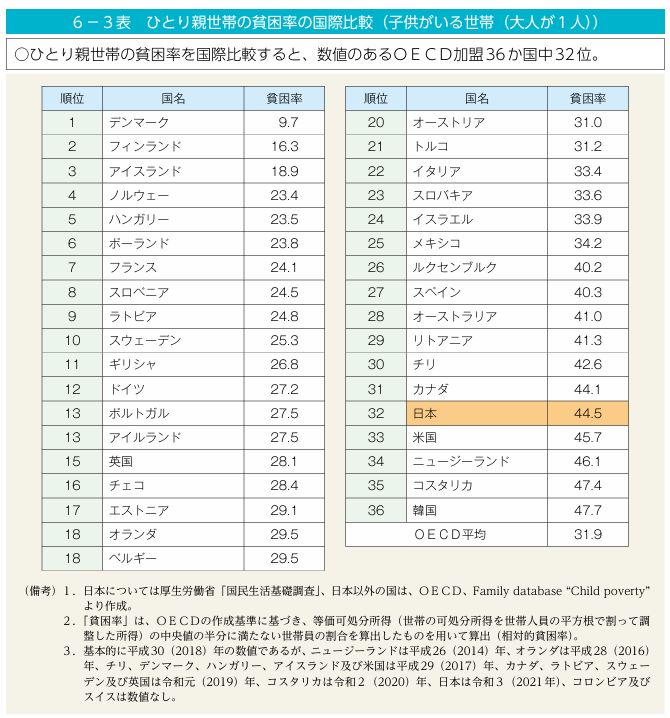

日本のひとり親世帯の貧困率は深刻です

他の国を見ても日本のひとり親世帯の貧困率は高めになっています

国も取り組むべき問題のひとつとして捉えているようなので、今後の対策には注目したいですね

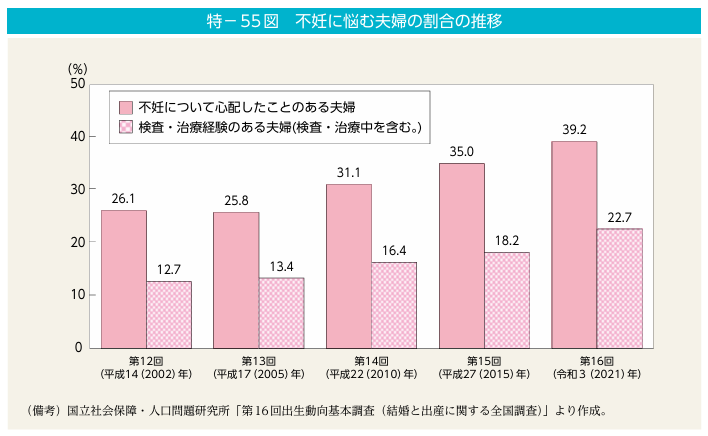

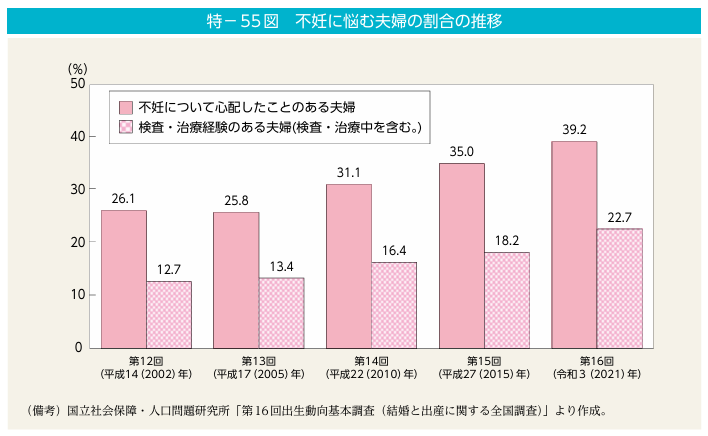

不妊治療

悩む結婚年齢が遅くなったこと、出産を考える年齢が遅くなったことによって不妊に悩む夫婦や不妊治療に取り組む夫婦の数は増加傾向にあります

不妊治療に対する休暇等、会社の取り組みも多くなってきたように感じます

介護

自分自身の年齢を重ねれば、親も高齢化して介護の必要が出てきます

介護においても女性が負担を背負っているケースが多いように思います、過去介護を原因として退職する社員もゼロではありませんでした

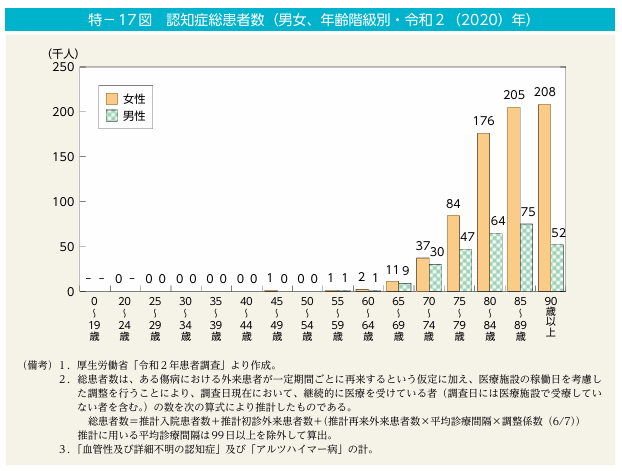

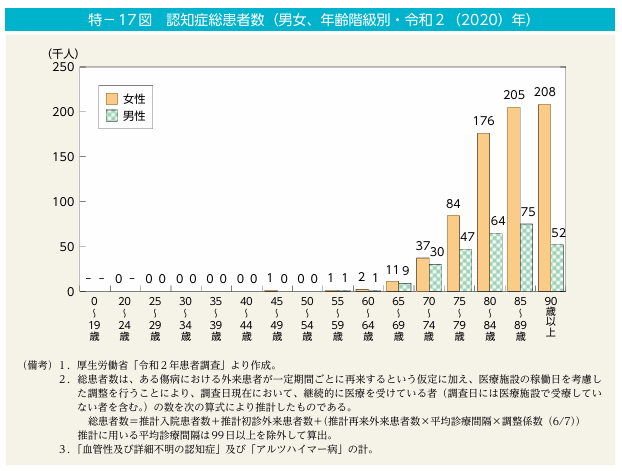

平均寿命と健康寿命に10歳ほどの差があり、健康ではない期間が増えている状況にあります

また、70歳以上となると認知症も増加傾向となっています

介護期間は長くなります、その期間の仕事との両立のあり方は今後さらに問題となってくるでしょう

働き方の変化や育児との難しさ

新社会人になることでの生活変化

20代は社会人になって生活サイクルの激減で体調不良を注意するとき

20代は社会人になって、比較的いろいろと吸収していく一番充実した時ではありますが、学生の時とは全く違った時間の過ごし方になります

一方で、かかわる年代も広くなりメンタル面で適応する大変さを感じる人も多い時です

結婚・出産年齢と重要ポジション

多くが高校卒業~大学院卒業後に社会人となり、入社後経験を重ねて20代後半~40代に会社の重要業務を任され、役職昇進などの機会が訪れます

結婚出産年齢と会社で重要ポジションを任される年齢層が同じにゃ

この年代は、結婚するしない・出産の時期・そして育児休暇/職場復帰・正社員として働き続けるのかなど女性の働き方の転機となり、悩み多い時期となります

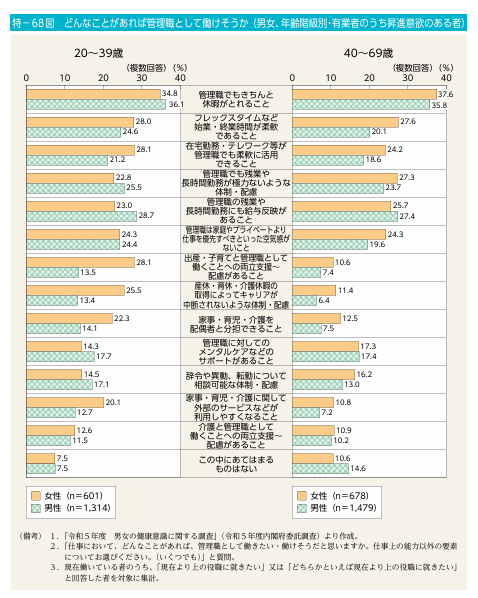

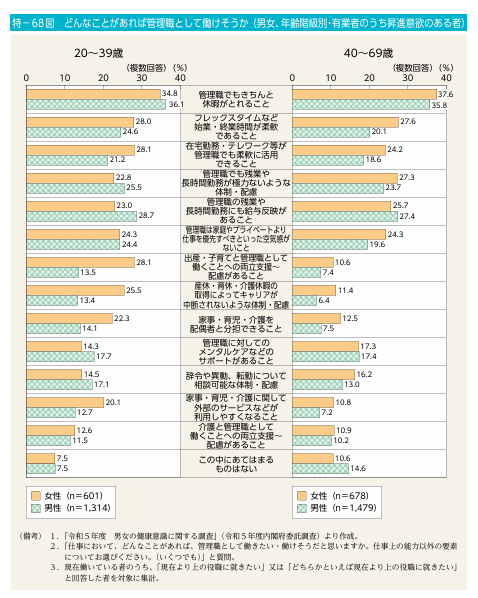

管理職として働くことと育児・介護とのバランス

男女ともに管理職として働くことの難しさはありますが、20~39歳で

・出産・子育てと管理職として働くことへの両立支援~配慮があること

・産休・育休・介護休暇の取得によってキャリアが中断されないような体制・配慮

・家事・育児・介護を配偶者と分断できること

に対する男女での回答が大きく乖離しています

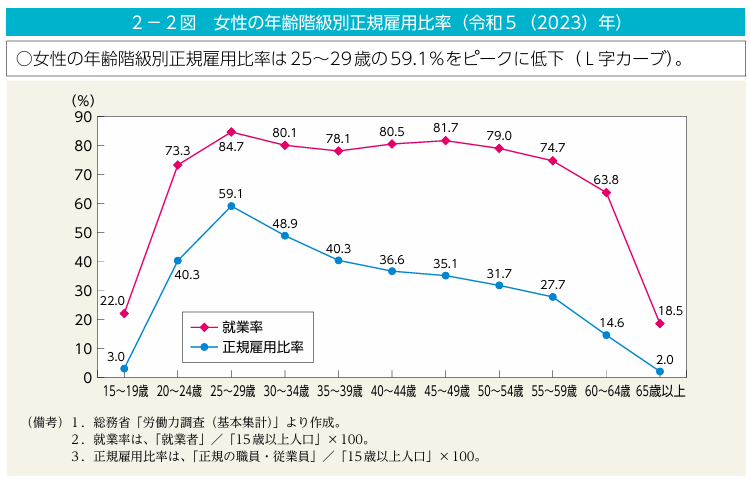

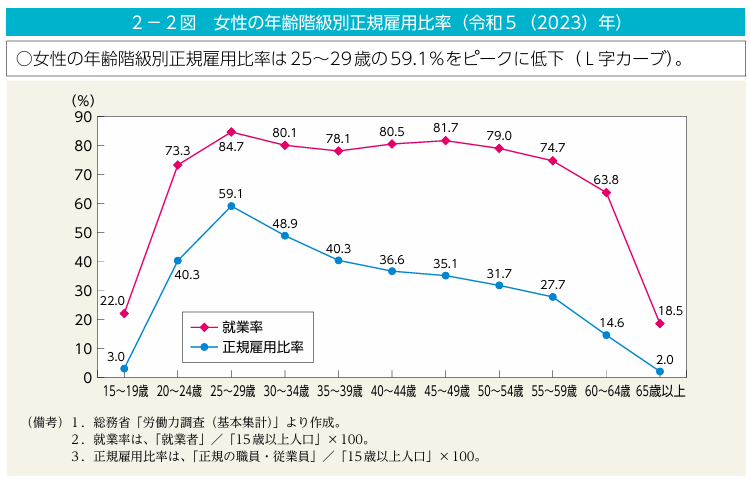

正社員で働く人は子育て世代で減少している

仕事と育児の両立をしている女性は多いものの、正社員で働いている女性は減少

非正規雇用という選択をする女性が多いです

30歳に入ると正規雇用比率が下がっているにゃ

就業率は高いのに・・

そういえば、SHIRO-MIKEが契約社員になったのも30歳な気がします

ライフイベントにかかる費用

リフォームに必要な費用は

マンションについては毎月積み立てしているので急な出費はないかもしれませんが、戸建については10年・20年と内装・外装のリフォームをする必要があります

リフォーム内容によって金額が大きく変わりますので記載はいませんが、数百万規模での費用を覚悟しておく必要があります

参考まで、最近築20年の戸建の屋根と外壁塗装と塀のリフォームをしましたが、約140万円かかりました

教育費

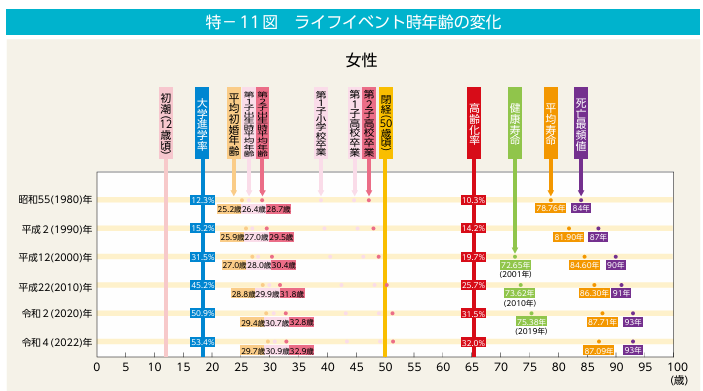

ライフイベント年齢の変化

結婚年齢や出産年齢が遅くなったことで教育費が必要となる時期も後ろ倒しされ、大学卒業を考えると50歳代後半まで支出が必要となっています

公立・私立別教育費用

日本政策金融公庫HPを参考にさせていただきましたが、教育費は塾などもありかなり個人差が発生します

特に大学の費用については、文系・理系でも違いますし、家を出て別に生活するとなれば費用負担は増えていきます

| 幼稚園 | 47.3万円 | 92.5万円 |

| 小学校 | 211.2万円 | 1,000.0万円 |

| 中学校 | 161.6万円 | 430.4万円 |

| 高校 | 154.3万円 | 315.6万円 |

| 大学 | 248.1万円 | 469.0万円 |

| 合計 | 822.5万円 | 2,307.5万円 |

※出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費用調査」、「令和3年度、私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」、「2021年度学生納付金結果」、「公立短期大学授業料について」、「平成十六年文部科学省第十六号 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」、「公立大学基礎データ」

公益社団法人東京専修学校各種学校協会「令和3年度 学生・生徒納付金調査」

参考: 日本政策金融公庫HPより